スマイルゼミ開発メンバーのこだわりをご紹介。

ワクワクしながらコツコツ学ぶ!

幼児コースのイベントに秘められた思い

「幼児期のお子さまでも、自分から、ひとりで学習できるようになるのかな?」そんなふうに考える保護者の方は少なくありません。今回は、スマイルゼミのタブレット内で開催される「イベント」に着目し、幼児期のお子さまに向けた企画の工夫や、実際に使っているご家庭の反応を、開発者のメンバーに訊きました。それでは早速、始めていきましょう!

1.幼児コースのイベントとは

コツコツ積み上げる時間が生みだす

楽しみと充実感を体験しよう

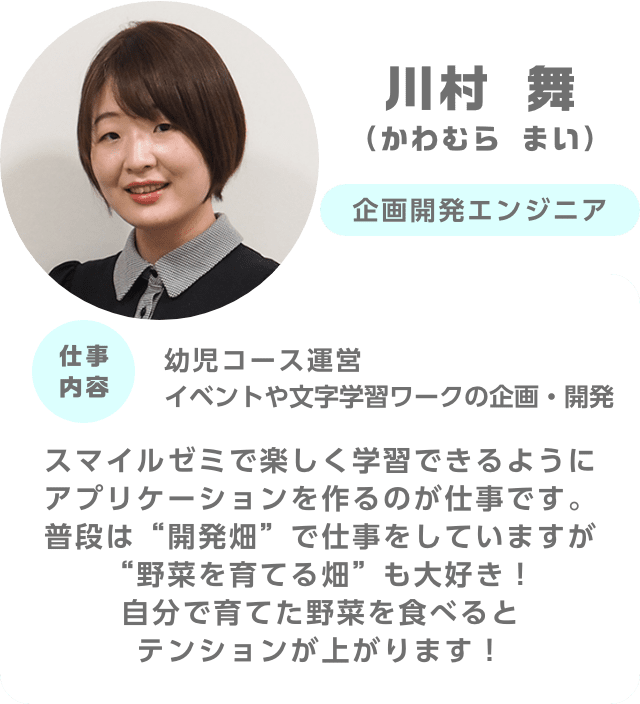

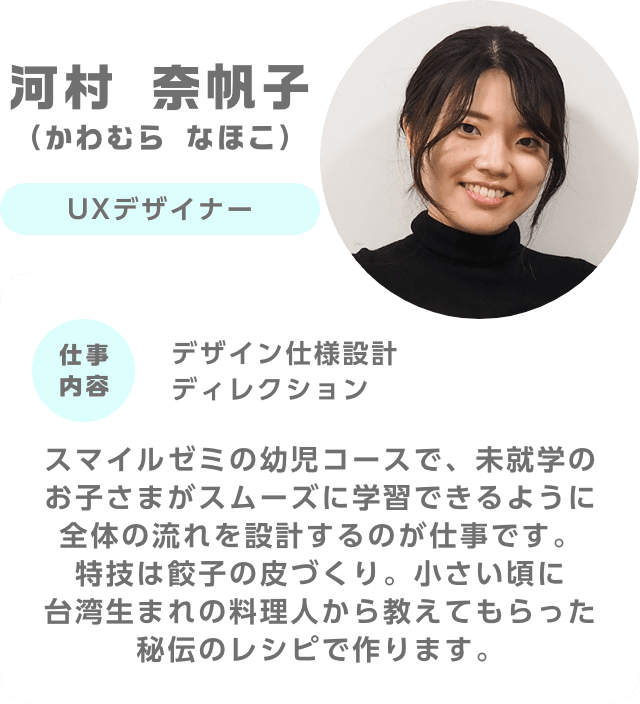

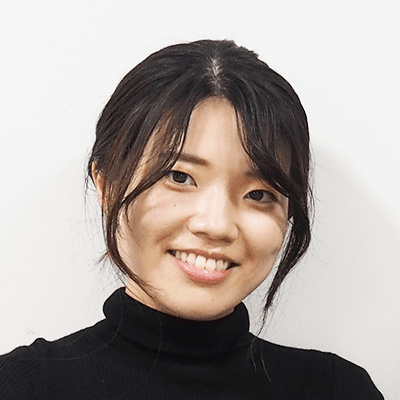

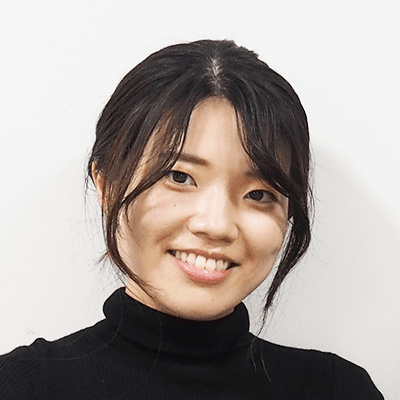

今日は幼児向けのイベントをテーマに、開発メンバーの川村 舞さんと、河村 奈帆子さんにお話しを訊いていきたいと思います。以前、小学生向けのイベント(※過去の記事を見る)については詳しく話をお聞きしたのですが、幼児コースと小学生コースでは、一体どのような部分が違ってくるのでしょうか?

(以下、川村)

まずイベントの目的が「学習頻度アップ」であることは同じです。

小学生コースのイベントは、チームを組んでバトルをするなど、一人では完結しない部分があるのですが、幼児向けのイベントは、自分が毎日コツコツがんばったことがそのまま結果になるように企画をしています。

(以下、河村)

それから、タブレット画面のデザインと、イベントの流れをものすごくシンプルにしています。

デザイン面では、指マークを出してタップする場所を誘導し、画面に出ているボタンはひとつだけ。そこをタップするだけで参加できるように設計しています。

▲幼児期のお子さまが直感的に遊べるように、ボタンの数はできる限り少なく、シンプルに設計しています。

幼児期のお子さま向けということで、保護者の方からのサポートも必要なんでしょうか?

もともとスマイルゼミは「タブレットが導いてくれるから、ひとりでできる!」というところをコンセプトにしています。ですので、保護者の方が操作をレクチャーしなくても進められるようにつくっています。

よくSNSで「親が寝ている間に、お子さまが早起きして学習に取り組んでいて驚いた!」な~んていう投稿も見かけます。そのくらい、小さなお子さまにも使いやすく設計しています。

なるほど!幼稚園や保育園に通っているお子さまがひとりで使えるように、デザインをシンプルにするなど、さまざまな工夫が散りばめられているのですね。

2.幼児コースのイベントの紹介

ひとりでも、家族でも楽しめる

幼児コースのイベント

それでは次に、お気に入りのイベントについて教えてください。実際に開発したときの工夫やこだわりも、深堀りして聞いていきますね♪

■じっくり見て観察力を育てる

「どうぶつはかせになろう!」

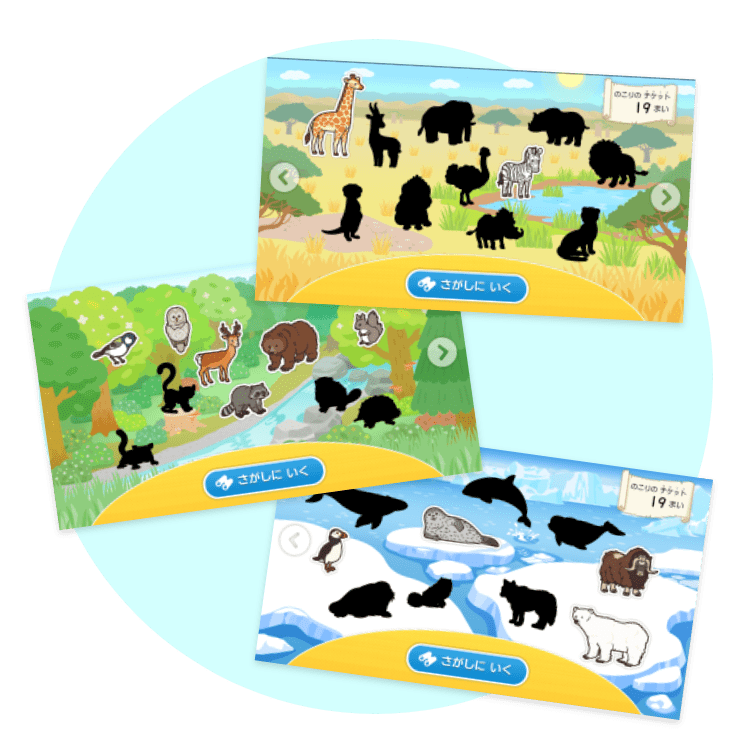

―全31種類、森、草原、冷たい海の3つのエリアで動物を集める―

イベントは、毎日楽しく学習に取り組むためのご褒美企画です。

そこで、毎日タブレットを開いてもらえるように、1カ月間、1日1種類の異なる動物を探すことをコンセプトにしたのが、「どうぶつはかせになろう!」です。

おや、はじめの画面は動物の影になっているんですか?

そうなんです。はじめはシルエットだけ表示し、次の画面で望遠鏡をのぞくシーンに移って、動物の特徴を知ることができます。

実はこの「望遠鏡でのぞく」というところが制作側のポイントになっていまして、今まで注目をしていなかった角度から動物を観察できることを期待しました。望遠鏡でフォーカスすることで、動物園や図鑑で動物を見ているときよりもじっくりと観察ができますよね。

例えば、「キリンは首が長い」と分かっていても、幼児期のお子さまにとってキリンの模様やツヤツヤとした毛並みまで観察するのは大人が導いてあげないと難しいでしょう。

お子さまが今まで見たことがない特徴を知れるように、動物の体の特徴、鳴き声、赤ちゃん、足跡、うんち、食べ物…と、その動物の特有のトピックを選び、観察できるように組み立てています。

また、実際に動物が動く動画には、できる限り、野生の状態に近いものを選びました。

タブレットを通じて、まるでサバンナへ行ったような気分になれますね。コロナ禍で、どこのご家庭もお出かけしにくくなっていたので、外の世界に目が向く点も喜ばれそうです。

この企画を作ったのは2022年。インドアになりがちな時期でしたので、少しでも「外の世界を知ってもらいたい!」という願いも込めています。私たちの想いが伝わっていたらうれしいです。

▲年の近い開発チームの二人。普段の会話の中から新しいアイデアを生み出すこともよくあるそう。

■日本の季節を知ろう!

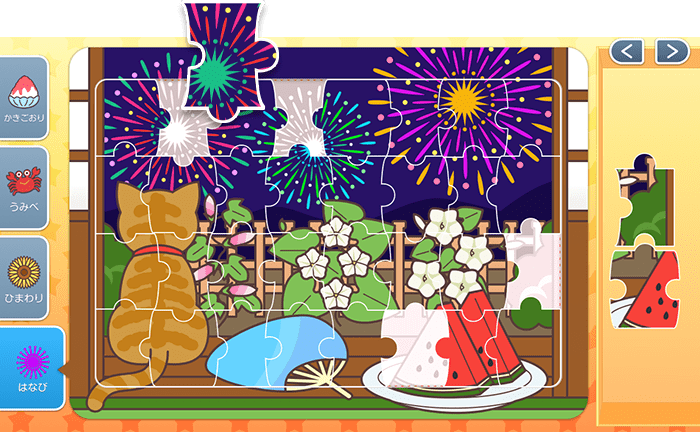

「ピースをあつめてパズルをしよう!」

―毎日、少しずつ取り組むパズルあそび。季節の絵柄も学びのひとつに―

少しずつ見せ方を変えながら、毎年開催しているのが「ピースをあつめてパズルをしよう!」です。開発チーム内では「パズルイベント」と呼んでいます。

このイベントの特徴は、イラストの内容ですね。季節の野菜、風景、動植物など、季節感を出すことにこだわっています。

私たちは、お子さま向けに教材を提供していますので、遊んで楽しいのはもちろん、イラストから季節や自然を学べるようにと、企画をしました。

このイラスト、ひょっとして朝顔の花は閉じていますか?

よく気が付きましたね!そうなんです。イラストは夜のシーンなので、朝顔も夜の姿を描きました。パズルをしながら「お花が閉じている」というところに気が付くと、またここから興味の幅が広がっていくでしょう。

タブレットならではの仕組みとしては、実際にパズルをしているかのように、ピースをスーっと動かせたり、あとは、毎日コツコツできるように1日にできるピースの数に上限があったりすることもポイントです。リアルなパズルはすぐに終わらせてしまうこともできますが、スマイルゼミではコツコツ継続することに注目して企画をしました。

パズルイベントにはスペシャルステージもあります。たくさんのパズルを組み立てて楽しんで、イラストから季節感を味わってください♪

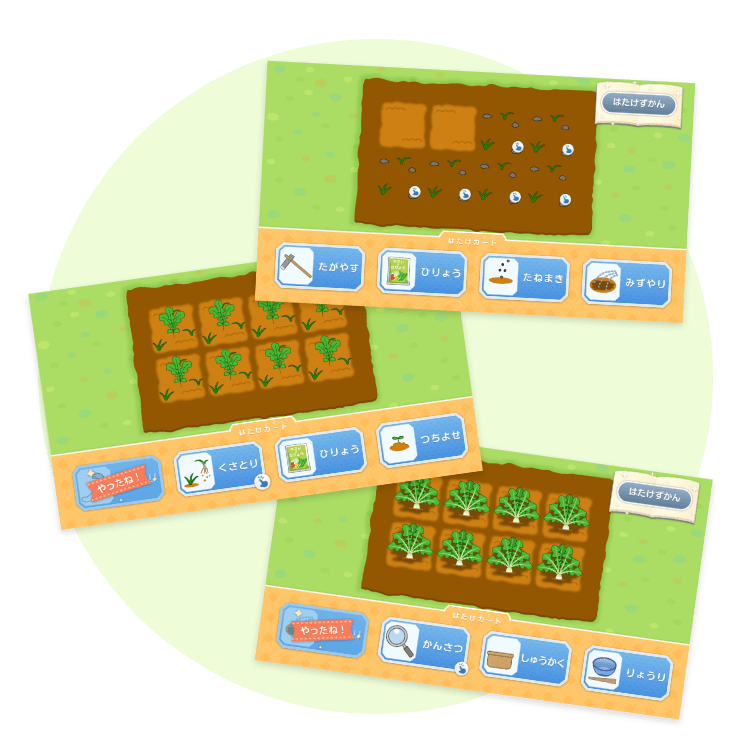

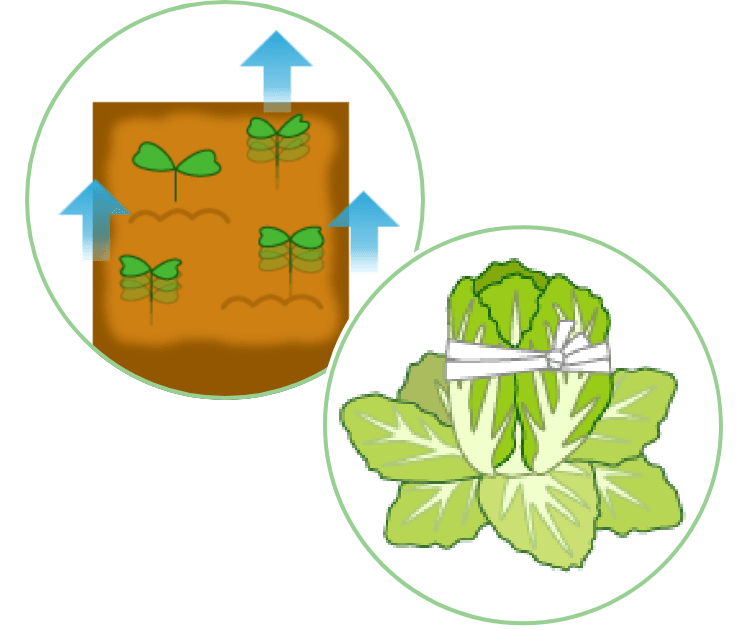

■実際の農作業をタブレット上で体験!?

「おいしいやさいをそだてよう!」

―季節の野菜をタブレット上で育て、その野菜を使った代表的なメニューまで紹介する―

「おいしいやさいをそだてよう!」が、私のイチオシイベントです。11月に企画をしたイベントでしたので、4種類の冬野菜、大根、かぼちゃ、白菜、ブロッコリーを育てました。どれも一年中スーパーに並んでいますが、実は冬に育てる野菜なので、ここでも季節感を演出しています。

では突然ですが、ここで質問です。野菜を育てるときの作業ではどんなことをイメージしますか?

そうですね…。種まきや、水やり、でしょうか?

正解!もちろん、そういった種まきや水やりはありますが、よりリアルな農作業を体験をしてもらうために、大根だったら「間引き」、白菜だったら「葉をしばる」などの、その野菜に合った特徴的な作業を盛り込みました。

この企画、日常生活と農業って馴染みがあるのかどうか手探りなところがあり、「お子さまたちがやってくれないんじゃないか?」と、開始前は心配だったんです。

でも、私たちの心配とは裏腹に盛り上がっていましたね♪野菜嫌いなお子さまがここで紹介した野菜を食べられるようになったり、紹介した料理をおうちでもつくってもらったり。タブレットで「野菜を育てる」ことを学び、さらに「食べる」という体験までつながることができたんです。これはうれしい反応でした。

農作業は、もしかしたら家族の方と一緒に体験しているお子さまもいるかもしれませんね!知らないお子さまは学びになりますし、知っているお子さまにとっては得意な気持ちが得られて自信につながる。そういう良さがあると感じました。

そして、おいしそうな写真を見るとお腹がすいてきましたね(笑)

▲大根をつかった料理では「おでん」を紹介。お子さまが思わず食べたくなる気持ち、わかります!

■マイキャラ(アバター)で日本一周できる!

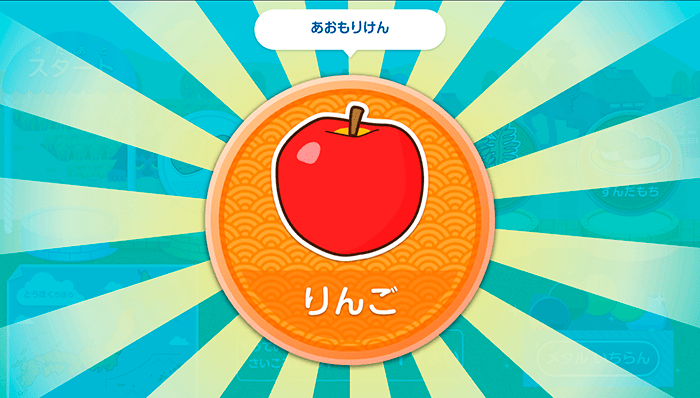

「すごろくでにほんをたびしよう!」

―日本全国を旅しながら、各地の特産品を知る―

このすごろくも楽しいですよ。画面に出てくるアバターは、スマイルゼミ内で「マイキャラ」と呼んでいるものです。マイキャラがすごろくの駒になることで、自分が画面の中に入って、日本一周をしているような体験ができます。

では早速、すごろくをしてみましょう。

(音を確認中。「あおもりけん いろいろな種類のリンゴをたくさん作っているよ」)

へぇ、面白いですね。すごろくをしながら、都道府県とその特産品の紹介文を読み上げてくれるんですね。各地域を知ることで、お子さまと一緒に旅行をしたり、田舎に帰ったりする機会に、お子さまから会話のきっかけができるのもいい!

そうなのです。実生活に役立ててほしいので、少々お子さまにはなじみのない大人向けの情報もあったりしますが、思わず人に言いたくなるようなトピックを選びました。例えば山口県はというと…。

(音を確認中。「やまぐちけん フグには毒があるけどちゃんと取り除いて料理するととってもおいしいよ」)

山口といえばフグ。毒があるってことも、お子さまにとってみたら新鮮で、ドキドキする要素。思わず大人に話したくなりますね!

すごろくはひとりでも、家族でも楽しめる企画です。親子のコミュニケーションのきっかけが生まれるとうれしいです♪

3.タブレット学習ならではの工夫

幼児期のお子さまが楽しめるよう

音や動きで楽しい演出を

どの企画からも、ひとひねりのある情報が受け取れて、私自身も、お子さまと同じように楽しめました。制作するときのアイデアはどうやって湧いてくるのでしょうか?また、タブレット学習ならではの取り組みはありますか?

「どうぶつはかせになろう!」の時は、最初、川村さんといっしょに図鑑を見てアイデアを膨らめていました。「タブレットだからこそできることってなんだろうね?」と話し合って、動物の鳴き声を入れることを工夫していましたね。

確かに、音が出るのは本とは違った、タブレットのよいところですね。

「おいしいやさいをそだてよう!」もみんなが知っている知識にプラスして、「害虫をとる」「土寄せをする」など、本格的な作業内容にも視野を広げています。何かの拍子にこの知識が生きて、保護者の方が「えっ、そんなこと知っているの?」という会話が生まれることを期待しています。

野菜を育てる作業工程で出てくる専門用語も、幼児にわかるように解説を入れることで理解ができるようにしています。文字が読めなかったとしても、日本語を読み上げてくれるようにつくってあるので耳から理解することができます。

あとは川村さんが上手なところなのですが、「キラキラ★」「ポンッ♪」など、効果音もつけてワクワクできるように、楽しめる工夫をしているんですよ。

音や動きで楽しい演出をしつつも、スマイルゼミは教育コンテンツです。遊びの要素のなかにも知識を深められるところは追求していますので、ぜひ今後も楽しみにしていてください。

▲開発チームの2人のカワムラさん。息ぴったりです!

4.幼児コースのイベントのこれから

興味の幅が広がるように

幅広いテーマを題材に

それでは話題が尽きませんがそろそろ最後の質問です。これから取り組んでみたいことはありますか?

私、実は「宇宙」についてやってみたいんですよね。まだまったく中身は決まっていませんが、とても興味があります。

いいですね!スマイルゼミのイベントで幅広いテーマを題材にすることで、自然とお子さまたちの興味が広がっていったらうれしいです。

そうですね。そのためには、提供する方の私たちも幅広い知識が求められています。私たち自身も勉強しなくちゃ…!

私たち、これからもがんばります。皆さん楽しみにしていてくださいね♪

これからスマイルゼミを

検討する方へ

スマイルゼミを

紹介していただきました!

各学年の学びを

今すぐサイトで確認!

公式SNS

Smile Storyとは